Die Digitalisierung stellt weiterhin eine der größten Herausforderungen für die Bildung dar. Sie ist ein wichtiges Thema u. A. für Forschung und wird in internationalen Schulleistungsstudien (ICILS, TIMSS) fokussiert. Angesichts der nicht nachlassenden Intensität und der ständigen Erneuerung der Herausforderungen durch diesen gesellschaftlichen Megatrend ist aber auch ein Blick zurück interessant.

Bereits im Dezember 2016 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ veröffentlicht, um den digitalen Wandel in Bildungsprozessen zu gestalten und voranzutreiben. Die Empfehlung „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ folgte im Jahr 2021. Sie berücksichtigt ergänzend die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und erweitert die Strategie um die Bedeutung von Unterrichtsqualität und Schulentwicklung beim Einsatz neuer Technologien. In diesem Beitrag stellen wir die Strategie gebündelt vor.

In der Strategie werden zwei Ziele formuliert:

- Kompetenzen zur aktiven und selbstbestimmten Teilhabe in der digitalen Welt werden in Bildungs-, Lehr- und Rahmenpläne einbezogen. Diese Kompetenzen können keinem isolierten Lernbereich zugeordnet werden und gehen über informatische Grundkenntnisse hinaus. KMK-Bildungsstandards und Bildungs- und Lehrpläne sind perspektivisch anzupassen.

- Lehr- und Lernprozesse werden unter sinnvoller Einbindung von digitalen Lernumgebungen entsprechend curricularer Vorgaben neugestaltet. Traditionelle Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) können durch den kompetenten Umgang mit digitalen Medien ergänzt werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler digitale Lernumgebungen nutzen können und Verantwortung für persönliche Lernziele und Lernwege übernehmen. Das prozess- und ergebnisorientierte Lernen – unter kritischer Reflektion des pädagogisch sinnvollen Einsatzes digitaler Medien und Werkzeuge – rückt dabei in den Fokus. Gleichzeitig nehmen Lehrkräfte stärker die Rolle der Lernbegleitenden ein und machen individualisierte Lernarrangements verfügbar.

„Kompetenzen in der digitalen Welt“ – sechs Kompetenzbereiche

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren

- Suchen und filtern, auswerten und bewerten, speichern und abrufen

- Kommunizieren und Kooperieren

- Interagieren, teilen, zusammenarbeiten, Umgangsregeln kennen und einhalten (Netiquette), an der Gesellschaft aktiv teilhaben

- Produzieren und Präsentieren

- Entwickeln und produzieren, weiterarbeiten und integrieren, rechtliche Vorgaben beachten

- Schützen und sicher Agieren

- Sicher in digitalen Umgebungen agieren, persönliche Daten und Privatsphäre schützen, Gesundheit schützen (z.B. Suchtgefahr), Natur und Umwelt schützen

- Problemlösen und Handeln

- Technische Probleme lösen, Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen, eigene Defizite ermitteln und nach Lösungen suchen, digitale Werkzeuge und Medien zum Lernen, arbeiten und problemlösen nutzen, Algorithmen erkennen und formulieren

- Analysieren und Reflektieren

- Medien analysieren und bewerten, Medien in der digitalen Welt verstehen und reflektieren

Zentrale Aspekte der ergänzenden Empfehlung aus: „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ (2021)

Lernen in der digitalen Welt – prioritäre Maßnahmen

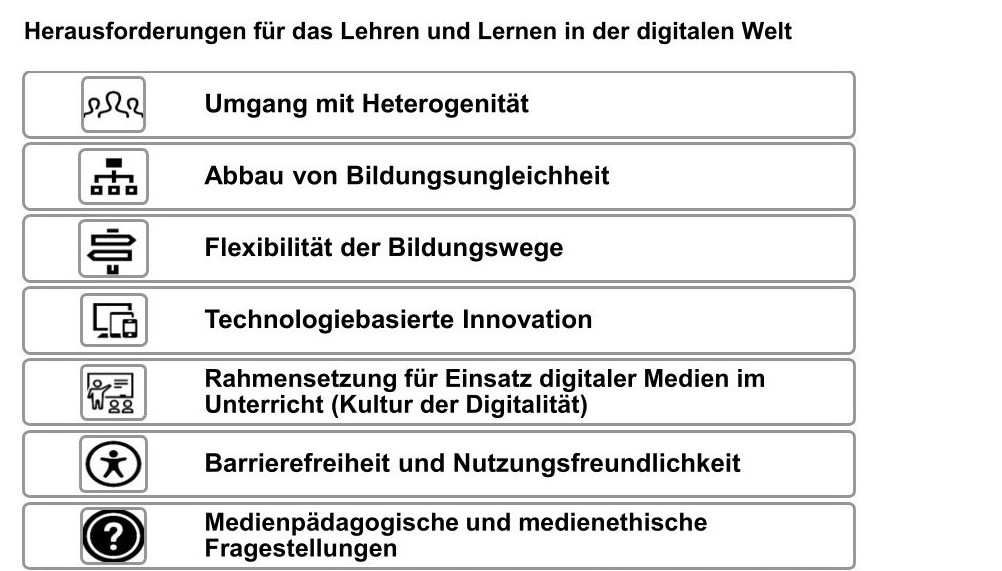

Die fortschreitende Digitalität an Schulen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen (s. Abbildung 2) machen eine Weiterentwicklung von Lehr-Lern-Prozessen mit Berücksichtigung der individuellen Lebenswirklichkeiten von Schülerinnen und Schülern notwendig. Es ist nicht voraussetzbar, dass Schülerinnen und Schüler gleichermaßen einen selbstständigen und reflektierten Umgang mit Medien haben. Der frühzeitige Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen ist daher von Bedeutung. Es bedarf einer Veränderung und Erweiterung von Lehr-Lern-Prozessen und der Entwicklung einer neuen Aufgaben- und Prüfungskultur. Die folgenden Maßnahmen der KMK werden als prioritär im Zusammenhang mit digitalisierungsbezogenen schulischen Entwicklungsprozessen herausgestellt.

Kompetenzen

- Die KMK-Strategie ist im Hinblick auf die Entwicklungen europäischer und internationaler Studien- bzw. Forschungsergebnisse zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

- Mit Beginn der Primarstufe erwerben Schülerinnen und Schüler systematisch digitale Kompetenzen. Digitale Medien und Werkzeuge werden sinnvoll in ihren (schulischen) Alltag eingebunden.

- Jedes Fach leistet einen Beitrag zum Kompetenzerwerb. Digitalisierungsbezogene und informatische Kompetenzen werden curricular weiterentwickelt und verankert.

- Der Kompetenzrahmen der KMK-Strategie bildet – in Anlehnung an die Kompetenzanforderungen der Fachdisziplinen – die Grundlage für die Weiterentwicklung nationaler Bildungsstandards.

- Über die KMK-Strategie hinaus werden auch Kompetenzen zur Selbststeuerung, sich verändernde Kulturtechniken sowie informatische Kompetenzen berücksichtigt.

Potenziale

- Die Potenziale der Digitalität sind vor allem im Sinne der Schülerinnen und Schüler zu nutzen, um die Motivation und Lernfreude zu steigern. Dabei kommen digitale Medien und Werkzeuge zum Einsatz, welche der Individualität und Kreativität der Schülerinnen und Schüler gerecht werden.

- Digital erweiterte Formate, die adaptiv, flexibel und kreativ sind, können eine vertiefende Aneignung des Lerngegenstandes ermöglichen (z.B. Simulationen oder Augmented-Reality) und werden zielführend in die Lehr-Lern-Prozesse eingebunden.

- Für (digitale und analoge) Lernarrangements sollte vermehrt ein digitales und interaktives Feedback zur Reflektion des Lehrens und Lernens genutzt werden.

- Der Zugang zu allen Bildungsinhalten sollte unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit und individueller Beeinträchtigungen sichergestellt und weiterentwickelt werden.

- Mit Hilfe der Wissenschaft sollen Schülerinnen und Schüler Zugang zu qualitativen und intelligenten Lernumgebungen haben, die ihre Lernprozesse begleiten, Lernstände diagnostizieren und sie individuell fördern.

Prüfungskultur

- In mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind neben den fachlichen Kompetenzen auch Fähigkeiten wie u. a. Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation mittels wissenschaftsbasierter Prüfungsformate zu überprüfen.

- Durch die Nutzung digitaler Werkzeuge werden kommunikative Anteile (z. B. Reflexionsprozesse oder diskursiver Austausch) in mündlichen Prüfungsformaten umfangreicher berücksichtigt. Ebenso sollen metakognitive Kompetenzen in Prüfungen stärker erfasst werden.

- Nach erfolgreicher Erprobung einer Prüfungskultur, die sich an das Lernen in der Kultur der Digitalität richtet, sind Klassenarbeiten und auch zentrale Abschlussprüfungen weiterzuentwickeln.

Lehren in der digitalen Welt – prioritäre Maßnahmen

Die Relevanz der Digitalität im Unterricht macht eine kontinuierliche Professionalisierung von Lehrkräften erforderlich. Das Lehrkräftehandeln steht zudem im Kontext der Schulentwicklung, welche Unterricht(-sentwicklung) in den Mittelpunkt stellt. Die Entwicklung des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt findet unter Anbindung an unterschiedliche Schulentwicklungsprozesse statt.

Schulentwicklung

- Indikatoren einer lernförderlichen und auf Digitalität ausgerichteten Schulentwicklung sind in den Referenz- und Qualitätsrahmen der Länder zu ergänzen.

- Die Mannigfaltigkeit des Lernverständnisses wird bei der Gestaltung der Schulentwicklungsprozesse berücksichtigt.

- Eine digitalisierungsbezogene Schulentwicklung umfasst mehrere Dimensionen (zentral z. B. Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung), welche jede Schule im Hinblick auf ihre eigenen pädagogischen Ziele zielführend miteinander verbinden muss.

- Digitalisierungsbezogene Strukturen, Konzepte und Unterstützungssysteme werden auf Systemebene abgestimmt und weiterentwickelt.

- Die Schulentwicklungsprozesse werden durch die Schulaufsicht und Unterstützungssysteme begleitet und in der Implementierung von digitalisierungsbezogenen Konzepten und Technologien unterstützt.

- Wichtig für die Schulentwicklung ist die Ermittlung und das Vorlegen von Daten im Rahmen eines Informationsmanagementkonzepts.

- Digitale Technologien werden im berufsbildenden Bereich zur Verknüpfung verschiedener Lernorte (berufsschulisch, betrieblich etc.) genutzt.

Gestaltung digitaler Lehr-Lern-Prozesse

- Konzepte für Lehr-Lern-Settings mit neuen Arbeits-, Kommunikations- und Repräsentationsformen werden in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis entwickelt, erprobt, geprüft und in den schulischen Alltag transferiert.

- Forschungs- und Landesinstitute arbeiten an digital gestützten Verfahren zur Diagnostik der Lernfortschritte mit Orientierung an den Bedürfnissen von Lerngruppen oder einzelnen Lernenden. Darin eingeschlossen ist die Möglichkeit des adaptiven Feedbacks zwischen Lehrenden und Lernenden oder Lernenden untereinander.

- Landesinstitute entwickeln auf Grundlage aktueller Erkenntnisse der Forschung zu lernwirksamen Merkmalen aus didaktischer, lernpsychologischer und medienpädagogischer Perspektive Konzepte für eine digital gestützte und individualisierte Unterrichtsgestaltung.

- Der Ausbau und die Nutzung von digitalen Vernetzungssystemen ermöglichen den Austausch von freien Lehr- und Lernmaterialien und die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden.

Qualifizierung der Lehrkräfte und Lehrerbildung

- Die Entwicklung landesspezifischer Kompetenzrahmen, welche systematisch und gleichermaßen die Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und die Bildungswissenschaften mit einbeziehen, involviert die KMK-Standards der Lehrerbildung und den Kompetenzrahmen der DigCompEdu.

- Dabei sind auch medienpädagogische Herausforderungen und medienkritische bzw. medienethische Fragestellungen zu berücksichtigen.

- Digitale Self-Assessments zur Überprüfung der Kompetenzen von Lehrkräften kommen verstärkt zum Einsatz.

- Eine Verknüpfung der drei Phasen der Lehrerbildung mit theoretischen, empirischen und praktischen Erkenntnissen ist im Rahmen der Digitalisierung anzugehen.

- Die Qualifizierungsprogramme für die Professionalisierung der Lehrkräfte sind wissenschaftlich gesichert und nachhaltig.

- Professionalisierungsmaßnahmen im Sinne von Fortbildungsangeboten zielen auf den Erwerb von Kompetenzen für das Leben und Arbeiten in der Kultur der Digitalität ab, welche mit den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften verknüpft sind.

- Unterstützungssysteme bieten auf Basis von aktuellen Forschungserkenntnissen schulspezifische Unterstützungskonzepte an.

- Durch hybride und digitale Formate können auch länderübergreifende Angebote verstärkt wahrgenommen werden.

- Schulpersonal, welches für den Umgang mit Bildungsdaten befugt ist, soll für Datenverarbeitungsprozesse, Datenschutz und formative Evaluation qualifiziert werden.

- Schulleitungen erwerben im Rahmen von Qualifizierungen digitale Kompetenzen, um veränderte Führungsaufgaben in der Kultur der Digitalität wahrzunehmen („Digital Leadership“).

- Die eigene und externe Expertise mit Blick auf den Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge soll in Lehrkräftekooperationen bei wahrgenommenen Fortbildungsangeboten ausgetauscht und erprobt werden. Dazu sind geeignete Freiräume zur Umsetzung notwendig.

- Es bedarf der Klärung von Fragen zur Belegung und Anrechnung digitaler und hybrider Fortbildungsformate.

Weitere Arbeitsschwerpunkte

- Konsistenter Ausbau einer flächendeckenden, nachhaltigen und nutzungsfreundlichen IT-Infrastruktur in Schulen und digitale Vernetzungsstrukturen für die Kommunikation und Kooperation

- Monitoring der zentralen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und Diskussion eines Monitoringkonzepts für die Kompetenzen der Lehrkräfte

- Forschungsbasierte Weiterentwicklung der evidenzbasierten Steuerung von Schule

- Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie zur Förderung informatischer Kompetenzen

us, 12.09.2025

Links:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2018-09/digcompedu_leaflet_de_2018-01.pdf

Literatur:

Kultusministerkonferenz (KMK) (2017). Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz.

Kultusministerkonferenz (KMK) (2021). Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“.