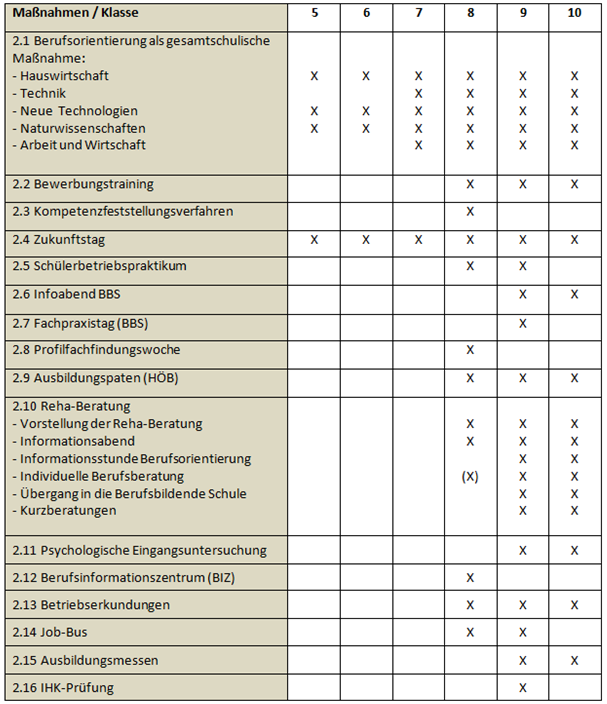

Zur Erreichung der Erlassvorgaben (mindestens 60 Tage Berufsorientierung) und unserer Ziele im Rahmen der Berufsorientierung und Berufsbildung werden vielfältige Maßnahmen bzw. Projekte durchgeführt, wie die folgende Übersicht zeigt:

2.1 Berufsorientierung als gesamtschulische Aufgabe am Beispiel ausgewählter Unterrichtsfächer

Schülerinnen und Schüler müssen über die Kompetenz verfügen, ihre eigenen Wünsche, Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit den Anforderungen und Möglichkeiten in der Arbeitswelt abzugleichen.

„Ziel ist es, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern Vorstellungen über das Arbeits- und Berufsleben und eigene Tätigkeits- und Berufswünsche zu entwickeln, die in Zusammenarbeit mit den Reha-Beratungen der Bundesagentur für Arbeit in unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt werden.“ (Berufs- und Studienorientierung, Niedersächsisches Kultusministerium 2017 Hannover, Seite 22)

Die Berufsorientierung ist ein gesamtschulischer Prozess, wozu auch der Fachunterricht beiträgt. Dazu sind in den einzelnen Arbeitsplänen der unterschiedlichen Fächer berufsorientierende Themenfelder verankert.

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen unterliegen einem ständigen Strukturwandel. Flexibilität, Mobilität und die Bereitschaft, sich neues Wissen anzueignen, stellen unsere Schülerinnen und Schüler vor große Aufgaben.

Im Mittelpunkt der oben genannten Fächer muss neben dem fachbezogenen Kompetenzerwerb der Erwerb fachübergreifender Kompetenzen stehen, der es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben zu führen und individuelle, berufs-, arbeits- und gemeinschaftsbezogene Lebenssituationen zu bewältigen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, den Übergang von der Schule in das Erwerbsleben zu schaffen und den Alltag selbständig zu organisieren. In den Arbeitsprozess eingegliedert zu sein, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe unserer Schülerinnen und Schüler an der Gesellschaft. Über Arbeit integrieren sich junge Erwachsene in die wirtschaftlichen, technischen und haushaltsbezogenen Strukturen und sind zugleich gefordert, diese auch mitzugestalten.

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen durch praxisbezogene Anteile Handlungsmöglichkeiten erkennen und nutzen, so dass sie befähigt werden, wirtschaftlich verantwortungsvolle Entscheidungen im gesellschaftlichen und privaten Bereich zu treffen.

Die Förderung der Selbständigkeit trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl ihre Fähigkeiten zur Selbst- und Mitbestimmung als auch zur Solidarität innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen können. Eine enge Zusammenarbeit mit Eltern und außerschulischen Partnern (Arbeitsagentur, Betriebe, etc.) ist für die Umsetzung der zentralen Ziele unerlässlich. (siehe Maßnahmen und Projekte zur systematischen Berufsorientierung).

Der Unterricht an unserer Schule soll Interesse an der künftigen Berufswelt wecken, aber auch falsche Erwartungen richtig stellen. Indem den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, ein hohes Maß an Selbständigkeit zu erlangen, wird der Gefahr sozialer Abhängigkeit entgegen gewirkt.

Um den Anforderungen in ihrem späteren Beruf gerecht zu werden, vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schülern die entsprechenden Schlüsselqualifikationen. Dabei steht das selbständige Lernen wie auch die Teamfähigkeit im Vordergrund.

2.1.1 Hauswirtschaft

Das Fach Hauswirtschaft liefert einen wesentlichen Beitrag zur Bildung von Sach- und Handlungskompetenzen, die für eine konkrete Realisierung der Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung von Bedeutung sind.

Der Hauswirtschaftsunterricht leistet darüber hinaus einen Beitrag zur Berufsorientierung und Berufsfindung als zentrale Bildungsaufgabe. Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich im Bereich hauswirtschaftlicher Berufe und werden sensibilisiert für das Spannungsfeld Beruf und Familie.

| Inhalte | Berufsorientierung |

|---|---|

|

|

2.1.2 Technik

Unser Technikunterricht ermöglicht den Schüler*innen ein Orientierungswissen zu erwerben, dass sie zu einem verantwortungsvollen Handeln im Alltag und späterem Beruf befähigt. Alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft werden zunehmend durch Technik geprägt.

Der Technikunterricht in der Pestalozzischule leistet einen großen Beitrag zur Berufsorientierung. Die Schüler*innen lernen somit technische Berufsfelder und damit verbundene Tätigkeiten in der praktischen Arbeit kennen. Durch die Arbeit mit unterschiedlichen Werkstoffen und Werkzeugen können wir individuelle Begabungen erkennen und Interessen fördern.

| Inhalte | Berufsorientierung |

|---|---|

|

|

2.1.3 Neue Technologien

Schüler*innen auf ihre gegenwärtige und voraussichtlich zukünftige Lebenswelt vorzubereiten ist allgemeiner Bildungsauftrag. Auch Schüler*innen der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sind durch die Neuen Technologien in der konkreten Gegenwart, in der zukünftigen Arbeits- und Berufswelt sowie in Familie, Freizeit und Öffentlichkeit konkret betroffen:

- Der Computer spielt in der privaten Nutzung der Schüler*innen eine immer größere Rolle, oftmals aber nur in Form von Computerspielen. Ein weitergehender, kompetenter Umgang mit dem Computer, den die Schule zu vermitteln hat, ist heute Grundvoraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben.

- Handwerk und Industrie setzen in immer größerem Umfang Computer ein. Unsere Schüler*innen müssen auf diese neuen Qualifikationsanforderungen vorbereitet werden.

| Inhalte | Berufsorientierung |

|---|---|

|

|

2.1.4 Informatik

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird das Fach Informatik im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen als Pflichtfach eingeführt. Das Fach wird im Schuljahr 2023/24 im 10. Schuljahrgang im Umfang von einer Jahreswochenstunde eingeführt und im darauffolgenden Schuljahr 2024/2025 im gleichen Umfang im 9. Schuljahrgang – und zwar als Erweiterung zur bisher geltenden Stundentafel.

Die moderne Gesellschaft, in der sich die Schüler*innen bewähren müssen, wird in hohem Maße von Informations- und Kommunikationstechnologien bestimmt und zunehmend von automatisierten Prozessen durchdrungen. Das betrifft in gleicher Weise das private, das berufliche und das gesellschaftliche Umfeld. Ein Grundverständnis der verwendeten Technologien ist daher Voraussetzung, um ein selbstbestimmtes Leben in dieser Umgebung führen zu können.

Der Informatikunterricht befähigt die Schüler*innen zum reflektierten und verantwortungsbewussten Umgang mit Informatiksystemen. Bei der Verwendung informatischer Werkzeuge und Arbeitstechniken zur Problemlösung erfahren die Schüler*innen die Möglichkeiten und Grenzen sowie Chancen und Risiken dieser Systeme.

| Inhalte | Berufsorientierung |

|---|---|

|

|

2.1.5 Naturwissenschaften

Naturwissenschaftliche Grundbildung ermöglicht eine aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation und Meinungsbildung über technische und naturwissenschaftliche Forschung und ist deshalb wesentlicher Bestandteil von Allgemeinbildung.

Darüber hinaus bietet sie eine Orientierung für naturwissenschaftlich-technische Berufsfindung.

| Inhalte | Berufsorientierung |

|---|---|

|

|

2.1.6 Arbeit und Wirtschaft

Der Unterricht orientiert sich an den curricularen Vorgaben der Oberschule. Schwerpunkt ist die Vor- und Nachbereitung der Schülerbetriebspraktika. Wir unterstützen die Schüler*innen intensiv bei der Entscheidung für und Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz. Hierbei werden die Analysen der VHS und die Rückmeldungen aus dem Fachpraxistag an der BBS sowie die individuellen Schülerwünsche zugrunde gelegt. Weiterhin werden die Praktika intensiv vor- und nachbereitet. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auch auf dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie Infektionsschutzgesetz. Weiterhin werden Bewerbungstrainings sowie das Schreiben von Lebensläufen geübt (vgl. 2.2).

2.2 Bewerbungstraining

Das Bewerbungstraining findet fächerübergreifend in den Fächern Deutsch, Arbeit und Wirtschaft und Neue Technologien statt. In den jeweiligen Fächern werden die verschiedenen Informationen zur erfolgreichen Bewerbung herausgearbeitet und mit den anderen Teilgebieten verknüpft.

2.3 Kompetenzfeststellungsverfahren

Die Volkshochschule Papenburg führt an mehreren Vormittagen im Schuljahr mit allen Schülern der 8. Klassen verschiedene Tests (Berufsinteressentest (BIT), Praxis/Geschicklichkeit (HAMET), Informationsverarbeitung, Teamfähigkeit etc.) durch. Alle Tätigkeiten und Verhaltensweisen werden von den VHS-Mitarbeitern protokolliert und beurteilt. Aus diesen Ergebnissen wird von jedem*jeder Schüler*in ein Bericht erstellt, der die Kompetenzen und Fertigkeiten hervorhebt. Dieser Bericht kann bei der Berufsberatung als Entscheidungshilfe dienen.

2.4 Zukunftstag

Schüler*innen der Klassen 5 bis 10, erhalten die Möglichkeit im Rahmen des Zukunftstags einen Tag lang in Betrieben zu schnuppern und ihr Berufswahlspektrum zu erweitern. Mädchen haben die Möglichkeit, „typische Männerberufe“ kennen zu lernen bzw. Jungen „typische Frauenberufe“.

Vorzugsweise begleiten die Kinder Ihre Eltern oder Verwandte einen ganzen Tag lang an ihren Arbeitsplatz. Die Erfahrungsergebnisse werden anschließend in den Klassen präsentiert und reflektiert.

2.5 Schülerbetriebspraktikum

In den 8. und 9. Klassen findet jeweils ein 14-tägiges Schülerbetriebspraktikum statt. Die Vor- und Nachbereitung der Praktika erfolgt im Arbeits- und Wirtschaftsunterricht. Die Praktika sollen in verschiedenen Ausbildungsberufen und -betrieben durchgeführt werden. Jede*r Schüler*in hat über das jeweilige Praktikum eine Dokumentation anzufertigen. Die Praktikanten erhalten von den jeweiligen Betrieben eine differenzierte Bewertung zu ihren Leistungen und den erforderlichen grundlegenden Qualifikationen. Sie werden während der Praktikumszeit von dem*der Klassenlehrer*in betreut und in der Regel zweimal besucht.

2.6 Informationsabend (BBS)

Einmal im Schuljahr findet für die Klassen 9 und 10 ein Elternabend mit Vertretern der Berufsbildenden Schulen statt. Schwerpunktmäßig werden die Eltern über das Berufsschulsystem und die Anforderungen der einzelnen Schulformen informiert. Im Anschluss können Fragen im Plenum oder individuell geklärt werden.

2.7 Fachpraxistag (BBS)

Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit den Berufsbildenden Schulen werden an jedem Freitag jeweils zehn Schüler*innen in der Berufsschule Papenburg im Fachbereich Technik und Wirtschaft und im Fachbereich Hauswirtschaft und Soziales unterrichtet.

Diese Kooperation zwischen der Pestalozzischule und der Berufsbildenden Schule Papenburg ermöglicht den Schüler*innen einen Eindruck in ein sehr großes und für sie schwer überschaubares Schulsystem. Auf diese Weise kann ihnen die Schwellenangst genommen werden. Weiterhin werden sie an die Anforderungen und Lerninhalte der Berufsschule herangeführt, um später einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

2.8 Profilfachfindungswoche

Für die 8. Klasse findet jeweils vor den Osterferien eine dreitägige Profilfachfindungswoche an den Berufsbildenden Schulen statt. In dieser Zeit werden die Schüler*innen in verschiedene Berufsschulzweige (gewerblich/kaufmännischer oder hauswirtschaftlich/sozialpflegerischer Bereich) eingeteilt und erhalten einen vertieften Einblick in den Alltag an der Berufsschule. Vorwiegend findet der Unterricht in den Werkstätten statt, um einen sehr praxisnahen Eindruck der Profile einiger Berufe zu vermitteln.

2.9 Bewerbungstraining 2.0

Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte bietet den Schülern ein Projekt an, welches ihnen Paten zur Berufsorientierung zur Seite stellt. Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern unterstützen Schülerinnen und Schüler aus dem 8. Schuljahrgang ehrenamtlich bei der Berufsorientierung. Diese 1:1 Betreuung ermöglicht eine ganz individuelle Anpassung. Die Begleitung und Unterstützung erfolgt bis zum Ende der Schulzeit.

2.10 Reha-Beratung

2.10.1 Vorstellung der Reha-Beratung

Im 8. Schuljahr kommen die Schüler*innen zum ersten Mal mit der Reha-Beraterin in Kontakt. Diese Vorstellung findet in einer Schulstunde statt und dient der ersten Informationsvermittlung zu wichtigen schulischen Aspekten für die spätere berufliche Laufbahn (Arbeits- und Sozialverhalten, Fehlzeiten, unentschuldigte Fehltage).

2.10.2 Informationsabend für Lehrer, Schüler und Eltern durch die Reha-Beratung

In jedem Schuljahr findet im Herbst eine Informationsveranstaltung mit der Reha-Beraterung (Agentur für Arbeit) für alle Entlassschüler*innen und deren Eltern und Sorgeberechtigten im Rahmen eines Elternabends statt. In dieser Veranstaltung werden Ausbildungswege und Möglichkeiten vorgestellt und die nächsten Termine mit der Reha-Beratung bekanntgegeben. Im Anschluss können individuelle Fragen besprochen und geklärt werden.

2.10.3 Informationsstunde Berufsorientierung

In allen Entlassklassen informiert die Reha-Beratung für jeweils eine Schulstunde über wichtige Schlüsselqualifikationen für den beruflichen Werdegang. Weiterhin werden Informationen für die schulischen/beruflichen Perspektiven vermittelt und Ausbildungswege aufgezeigt.

2.10.4 Individuelle Berufsberatungen

Anfang Dezember finden in den Vormittagsstunden individuelle Beratungen durch den*die Reha-Berater*in statt. Im Vorfeld treffen sich die Lehrkräfte der entsprechenden Klassen mit der zuständigen Beratungsperson und besprechen Leistungsstand, Arbeits- und Sozialverhalten und Fehlzeiten. Für eine erfolgreiche Beratung werden von den Lehrkräften Stärken und Schwächen der Schüler*innen notiert und die letzten Zeugnisse beigefügt.

Die Termine werden in Absprache mit den Eltern und Sorgeberechtigten so vergeben, dass es den ihnen möglich ist, an diesem wichtigen Termin anwesend zu sein.

2.10.5 Übergang in die Berufsbildende Schule (BBS)

Nach den individuellen Berufsberatungen trifft sich die zuständige Lehrkraft mit dem*der Reha-Berater*in, um für jede*n Schüler*in einzeln zu besprechen, welche nachfolgende Schulform zum gewählten Berufswunsch geeignet erscheint. Dadurch wird gewährleistet, dass jede*jeder seinen Kompetenzen entsprechend beschult und gleichzeitig die Schulpflichterfüllung überprüft wird. Das onlinebasierte Anmeldeverfahren wird im Arbeits- und Wirtschaftsunterricht vorbereitet, alle nötigen Dokumente besprochen und ggf. angefertigt. Die Bewerbungen werden von dem*der verantwortlichen Lehrer*in auf ihre Vollständigkeit und Stimmigkeit überprüft und an die jeweilige BBS weitergeleitet.

Eine Besonderheit besteht in der Anmeldung für das regionale Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) an dem Johannesburg in Surwold. Hier werden Schüler*innen berücksichtigt, die für ihre persönliche und berufliche Entwicklung einen erhöhten Praxisanteil benötigen. Der*die Klassenlehrer*in reicht einen Kurzbericht über den*die Schüler*in ein, in dem der individuelle Förderbedarf herausgestellt wird. Eine Auswahlkommission entscheidet über die Aufnahme.

2.10.6 Kurzberatungen

Zu jeder Zeit im Schuljahr kann mit dem*der Reha-Berater*in eine zusätzliche Kurzberatung abgestimmt werden. Hier werden in der Regel offene Fragen bezüglich der Berufsschulanmeldung besprochen.

2.11 Psychologische Eingangsuntersuchung

Schüler*innen, die ein Berufsbildungswerk besuchen wollen oder ggf. Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung zu erlangen, werden zu einer psychologischen Untersuchung in die Agentur für Arbeit eingeladen. Diese Möglichkeit wird mit dem*der Reha-Berater*in, den Lehrkräften und den Eltern abgestimmt.

2.12 Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ)

Im 8. Schuljahrgang besuchen die Schüler*innen das Berufsinformationszentrum in Leer. Diese schulische Veranstaltung dient zur ersten Orientierung über die Auswahlmöglichkeiten im Hinblick eines in Frage kommenden Praktikumsbetriebes. Weiterhin erfahren hier die Schüler*innen welche Quellen sie nutzen können, um sich über die große Auswahl von Betrieben zu informieren.

2.13 Betriebserkundungen

In den Schuljahrgängen 8 und 9 findet jeweils eine Betriebserkundung statt. Diese sollen verschiedene Berufsfelder abdecken, bspw. Dienstleistungen, Produkt und Fertigung oder Gesundheit.

2.14 Emsachse

Eine Initiative der Emsachse hat sich zum Ziel gesetzt, die Schulen dabei zu unterstützen, schulisches Lernen und unmittelbare Erfahrung von beruflicher Wirklichkeit zusammen zu führen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen fördern. Die Emsachse bietet jedes Jahr verschiedene Workshops und Angebote für unsere Schüler*innen an.

- Jobbus: Die Emsachse plant eine Route und übernimmt die Fahrtkosten zu ausgewählten Betrieben. Hierbei werden die Interessen sowie die beruflichen Möglichkeiten der Schüler*innen berücksichtigt. In ausgewählten Betrieben können sie selbständig Arbeitsabläufe erproben, um somit einen Einblick in den jeweiligen Betrieb zu erhalten.

- KlüterRaum: Das Projekt „KlüterRaum“ ist ein Begegnungsraum, in dem alle Altersgruppen zusammenkommen und gemeinsam klütern. Hierbei sind Schüler*innen animiert sich an einem Wissensaustausch zu beteiligen. Im KlüterRaum können Erfahrungen zum Programmieren, CAD, Erstellen von Platinen und dem 3D-Druck gesammelt werden.

- Workshop Bewerbungsvideos: In diesem Workshop erhalten die Schüler*innen einen Überblick über die heutigen Bewerbungsverfahren und dass es nicht immer eine schriftliche Bewerbung sein muss. Es werden mit Hilfe von neusten Medien und Apps individuelle Bewerbungen erstellt und neue Wege der Bewerbung erkundet.

- Virtuelle work experience: Mit modernen 360° VR-Brillen wird den Schüler*innen ein virtuelles Erlebnis geboten, in dem sie verschiedene animierte Arbeitsabläufe in vielfältigen Berufsfeldern erkunden können.

2.15 Ausbildungsmessen

Jährlich organisiert der Landkreis Emsland an den Berufsbildenden Schulen eine Ausbildungsbörse, die von allen Entlassklassen besucht wird.

Weiterhin bietet das Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft (Bau-ABC) in Rostrup eine kostenfreie Informationsveranstaltung zur überbetrieblichen Ausbildung und Weiterbildung an, die von den 8. Klassen besucht wird.

2.16 Bau-ABC Rostrup

Zum Herbst organisiert das Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft eine Erkundung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Rostrup. Die Schüler*innen erhalten einen Einblick in Bauberufe und können hautnah erleben, wie diverse Arbeiten ausgeführt werden. Die Vielfalt der Baubranche wird den Schüler*innen vermittelt. Ebenso wird aufgezeigt, was die Schüler*innen erwartet, wenn sie eine Ausbildung auf dem Bau beginnen und Teile ihrer Ausbildung in der überbetrieblichen Ausbildung geschult werden.

2.17 Praktische Berufsweltorientierung

Über die Koordinierungsstelle Berufsorientierung und in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit findet jährlich die Praktische Berufsweltorientierung an unserer Schule für den 7. und 8. Jahrgang statt. Koordiniert wird das Projekt von dem Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (BNW). Es werden Betriebe aus unterschiedlichen Berufsfeldern eingeladen, sich in unserer Schule unseren Schüler*innen zu präsentieren. In einer Art Speeddating durchlaufen die Schüler*innen die Stationen der Betriebe, die praktische Einblicke in ihr Unternehmen und den Beruf vermitteln.

2.18 Kooperation mit der Meyer Werft

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Werft und unserer aufzubauen. Darüber hinaus sollen die Schüler*innen die Arbeits- und Wirtschaftswelt kennenlernen, angemessene Praxiserfahrung erhalten und sich ein realistisches Bild über Ausbildungs- und Arbeitsplatzanforderungen machen. Damit soll eine wirklichkeitsnahe und handlungsorientierte ökonomische Bildung für die Schüler*innen ermöglicht werden. Die Kooperation beinhaltet, dass die Meyer Werft Schüler*innen z.B. mit Betriebsbesichtigungen und Praktika einen noch tieferen Einblick in den Arbeitsalltag ermöglicht. Des Weiteren bieten Praxistage in der Schule die Möglichkeit mit den Auszubildenden der Werft verschiedene Projekte umzusetzen. Interessierte Schüler*innen können sich dem „MeyerWerft-Team“ anschließen.

2.19 Dein erster Tag – virtuelle Beruferkundung

Betriebsbesuche direkt im Klassenzimmer. Mit einer VR-Brille und einem Smartphone ausgerüstet können die Schüler*innen in 360-Grad-Filmen verschiedene Betriebe interaktiv erkunden. Unternehmen bieten durch diese Technik die Möglichkeit, die Türen ihrer Produktion, der Büros oder Betriebsstätten digital zu öffnen und sich zukünftigen Fachkräften hautnah vorzustellen.